の言いたい放題

2020

の言いたい放題

2020 の言いたい放題

2020

の言いたい放題

2020

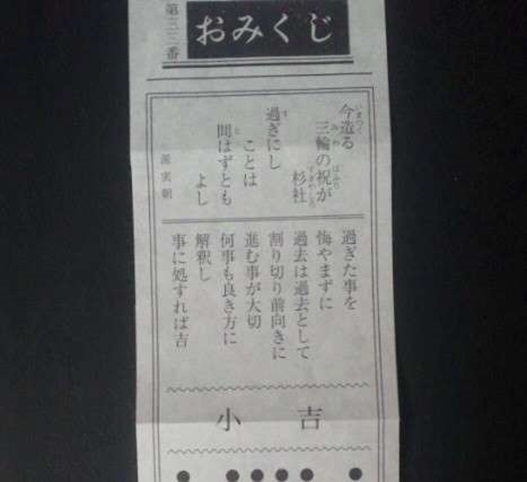

この歌の題は「三輪社を」である。続けて読めば「三輪社を 今つくる 三輪の祝が 杉社 …」となる。金槐集におさめられた実朝の歌だ。

学者の言う通り上の句を気にせずに、「過ぎたことを気にしなくともよい」とだけ、読むというわけにはいかない。

そんな読み方では、内容が無さすぎる。わざわざ歌集に取り入れた意味がない。上の句にこそ意図を感じる。

なぜ、三輪なのか。

鎌倉の源実朝は、京の藤原定家と歌の文通をしていたらしい。万葉集や古今和歌集、もちろん定家編集の新古今和歌集も手に入れていただろう。

しかし、大和の三輪に来たとは思われない。つまり、歌集の中の三輪に触れただけと考えていい。但し、そのまだ見ぬ三輪に良い思いを抱いた。

「三輪の社を今つくる」とは、今から800年前に、初めて拝殿がつくられたことを意味しているのではないか。そして、過去の考えなど気にしなくてよいと励ましてくれたのではないのか。

何故なら、三輪はご神体が山であり、独特の三つ鳥居があっただけで、本殿は現在も無いのだから。すぐ近くの元伊勢と呼ばれる桧原神社は、今でも大昔のままで、三つ鳥居の前に社はない。

鳥居の両脇に勤番所や社務所はあっても、本殿はなかったに違いない。

三つ鳥居の前庭は、神聖な場所。例え社といえども建てることは、許されなかった。祭祀・祈りの場であったからだ。

当時の宮司高宮氏もこのことを気にしていた。本殿は建てられない。しかし、天候の悪い日にも祭祀はある。そこで、拝殿ということにして建てたのである。

定家からこれを聞いた実朝は、高宮氏を励ましたのである。

この和歌は、その意味で和歌とはいえないのであるが、記録に残す意味を考慮して、定家は金槐集におさめたのだろう。

「今日、お山して、ピカソの絵がカタルシスの絵であることに、目覚めた。奥津磐座にキュビズムの人物達を見つけたから。嬉しい」

「人はこの世に生まれることができた喜びに執着している」

「生じないものがあるから、生じるものがある。生じないものが真理である」

「生ずることがないというのが、最高の真理だからだ」…(「金剛般若経17・C」(中村元訳))