の言いたい放題

2015

の言いたい放題

2015

「松下真々庵Ⅱ」

8時10分 車で南禅寺に向かう。この日も6時から神奈備に登拝。7時30分には帰宅して「真々庵」行きの仕度をする。南禅寺界隈では、金地院・何有荘・天授庵・聴松院・永観堂禅林寺・

無鄰菴、湯豆腐の奥丹・順正、少し離れて都ホテル、国立近代美術館・市立美術館・平安神宮など行ったところはたくさんある。慣れた道中のはずだが、金曜日がこんなに混んでいるとは思い

もよらなかった。心の中では9時50到着で、どこで暇をつぶそうかと運転しながら考えていた。

予定より30分遅れの11:20到着。直前には、親友でホスト役のM田氏から「いまどこや」の催促電話。「真々庵」支配人のK下氏には、余計な気を揉ませてしまった。

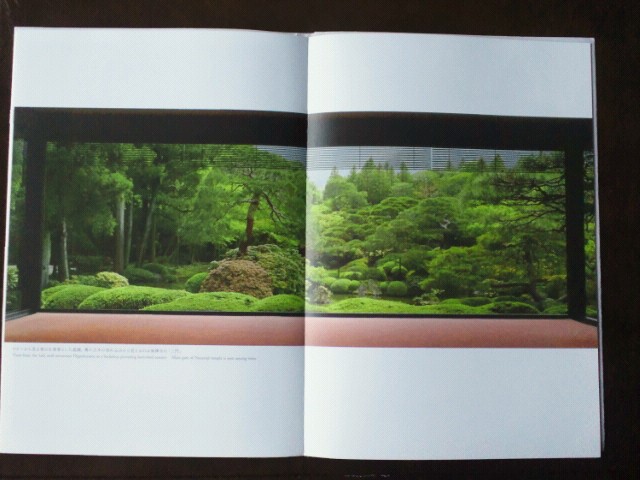

庭を観賞することは、自分を観ること。それは観照。特にこの庭には、鑑賞が似合う。真っ白なバラス状の小砂利道に足を踏み入れるには、かなり勇気がいる。日々の手入れだけでなく、

ゲストの到着直前まで手入れを惜しまない姿勢には、畏れ多さを抱く。

水打ちされた杉苔は、生命感に溢れていた。命の美しさに見惚れる。

庭が誰の作庭であろうと、それは関係ない。手入れの継続こそが、庭を芸術にさせるのだから。いま私は芸術作品の上を歩いているのだ。国宝の唐招提寺や法隆寺、東大寺の、柱や伽藍の

廊下に触れ、座っているのと同じだ。

心地よい緊張感が漂う。

「あっ」細君がヒールで白道に穴を掘った。穴を指差した私に驚いて後退り、今度は苔を踏んだ。K下氏、「後でまた直しますから」。仕事とはいえ、誠に申し訳ない。

オードリ・ヘップバーンが座った陶器の腰掛の前で、しきりにM田氏が着座を勧める。そういえば高校時代、まだなかった野球部をM田氏等と創部するまでの間、学校帰りに映画館によく行

ったものだ。

檜皮葺の瀟洒な茶室。裏千家の見立てで建てられたらしい、が、パナソニック製クーラーがつけられている。(勿論、見えないように眼隠されて)

伊勢神宮を真似た小振りの「根源社」。幸之助翁は、来庭時に必ず祈りを奉げたらしい。

さて、この社の左手の杉木立が「真々庵」最大の特徴である。(おわり)

追記‐M田氏に頼み込んで、1年がかりで拝庭することが出来たけれど、今の自分のレベルでは、庵庭に失礼だということを思い知った。私のようなゲストの為に、白砂の回遊道に一枚の落

ち葉も無く掃き清められ、池の水面にさえ一葉もなく手入れされた宝石のような庭を制作された関係者の皆さんに、心から感謝いたします。感動をありがとうございました。露地の敷き松葉

を観るのは、生まれ変わってからになると心底思った。

パナソニック「真々庵」

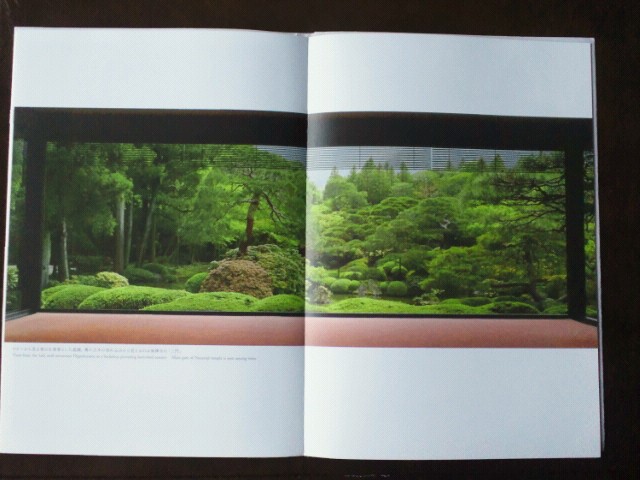

真々庵パンフレットより

大きく額縁されたガラス窓からの庭園は、松下幸之助作庭。左には杉木立があしらわれ、幸之助独自の神社様式庭園とでも呼ぶべき神聖な領域。正面は、芝生を手前に配して、この世

の浄土のように観える。茶室はあるが禅寺にある枯山水は無く、池泉回遊式庭園となっている。石を極力廃して、夢窓国師や小堀遠州、重森三玲の発想とも違えている。

琵琶湖疏水を利用した小川治兵衛の庭園思想を活かし、名のある石を嫌い、凡石を配したのは名案と思えた。

平和と幸福と繁栄を願い続けた幸之助の心の景色には、ひとひらの落ち葉も落ちていなかったようで、足を踏み入れるのが怖いほど手入れされていた。

死後の浄土世界を背に、杉木立「根源の社」前の円石に座して、この世の幸福を同時に祈っていたのかもしれない。

それにしても「自分を青春時代に戻してくれるなら、全ての財産をやる」と豪語した幸之助の真の願いとは、なんだったのか。彼の幸福とは、この世の永遠の命だったのだろうか。秦の

始皇帝や太閤秀吉の、この世への執着のように。もしそうならそれは悲しい。

ただ、確かに真々庵で、竜安寺の蹲踞に彫られた「吾唯足知」を感じることはなかった。

B級グルメかな?

B級グルメかな?

否、違う。絶対。B級なのは店内が狭いからか。

場所は…だから内緒(^^)

自影

偶然の自影が撮れていた。エゴノキの満開を下から覗き込んだとき、熊蜂に威嚇されて、シャッターがきれてしまったのだ。小砂利の道に、白いエゴノキの花。花無き辛夷の影に自分の

姿が深く撮られている。朝9時過ぎ、下山道のひと息が映ったのかもしれない。

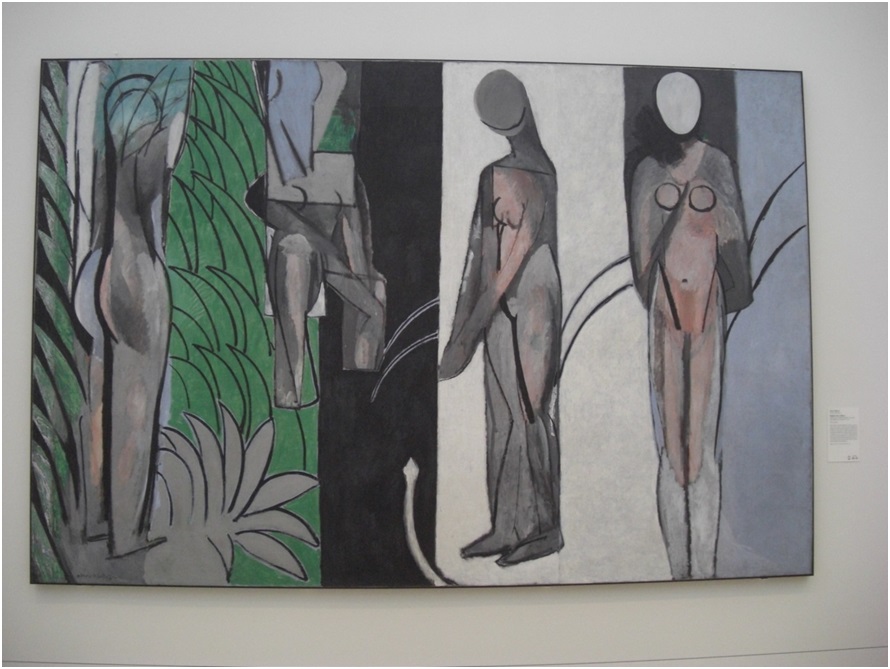

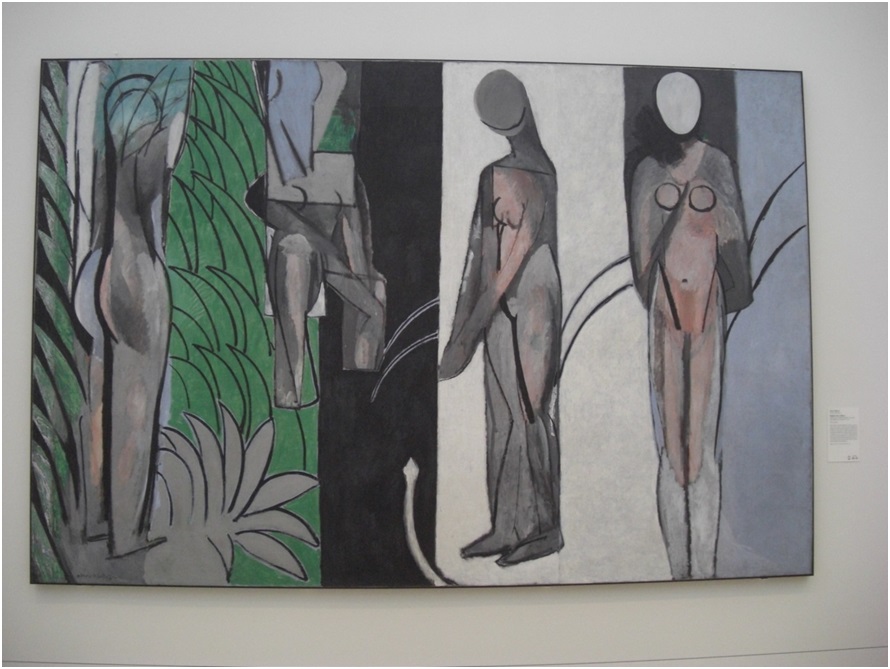

シカゴ美術館 マチス「川辺の娘たち」

この絵の制作年代は1909年~1917年となっている。画家の制作姿勢の転換期(フォーヴィスム)を跨り超えた作品であるが、同じ1909年には有名な「ダンス」という大作があり、当然

この絵とは合い入れない。この絵も6畳ほどの大作である。あまり表には評価の出ない作品であるが、制作年数から見ても、マチスにとって傑作であることは言うまでもない。

マチスらしい何枚かの佳品もあったが、何故かわからずマチス嫌いの私も、この絵の前に足を留めてしまった。絵の中に何かを探そうとしている自分を見つけながら、マチスの心象を

探究していたのだ。完成した時マチス47歳。

書き残しにみえるほど余白のような部分が多くみえるが、10年近く費やした作品である以上、考えつくされた作品構成でなければならない。セザンヌの塗り残し様の効果が、活かされて

いるように感じる。

ただ悲しいかな、私には画題との関連が想像できないのである。

天空の桜

魂を覆っている自我がボケたとしても、純粋魂は顕現してこない。魂とは矢張り起動因のみなのか。それで満足なのか。

不変

この言葉は真実の説明によく使われる。真実は神の説明に、そして神は、真美・真善を備えていると。不変は、人の変化に対して神は不変だと言っているのである。決して、純粋に

神は不変だと言っているわけではない。

それが証拠に、竜樹の空論八不に不変は無い。

唯一神は、むしろ無限である故に、完成は無いと考えるべきだ。すべてのことは、無限の唯一神の中で広がり、包含され、常に未熟だと考えるほうが正解に近い。

つまり、真実とは不変ではなく、全ては変化するが真実なのである。

ということは、プラトンが考えたイデアは無い。不変が無いのだから。それ故、真実も真美も真善も無い。人が思うこれらは、無限の中では、永久に完成せず未熟なのである。

この宇宙は、不生不滅の無自性という縁起の中にあって、時の流れのまにまに「…のような縁(生死)」を繰り返しているだけと思われる。

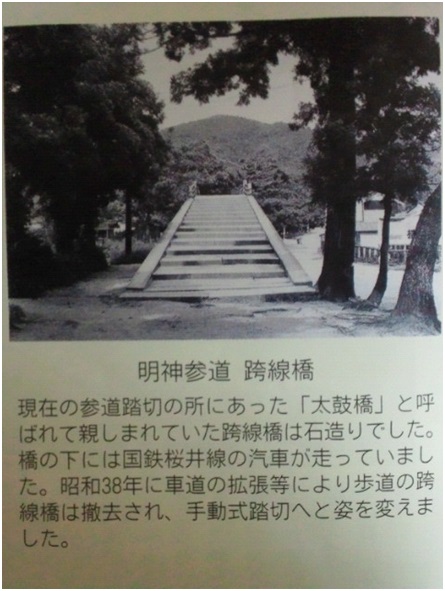

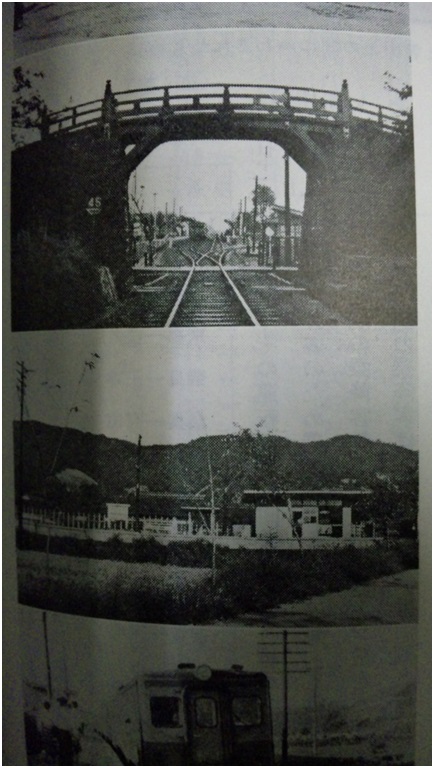

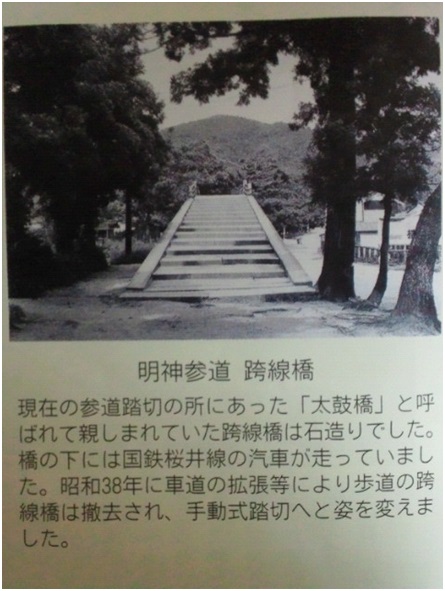

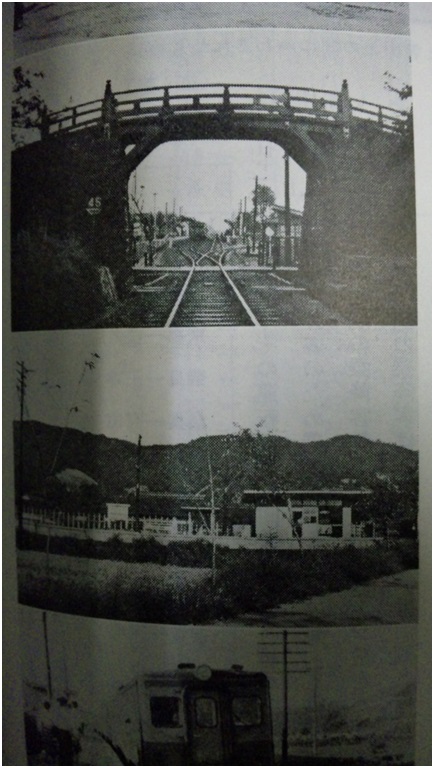

太鼓橋

「三輪さん」101号より 「大三輪町史」より

記憶に刻まれているのは、汽車の煙で顔に煤が付いたことか。10歳までの存在であったことも、もう記憶に無い。右上がこの石段のつづきで、奥が三輪駅、真中の写真が駅のホーム。

この上から汽車を見下ろして煤がついた。右下を見るとディーゼルカーも走っていたようだ。大三輪町史は昭和34年刊行とある。

松並木は今も残っていて、一の鳥居から始まり二の鳥居まで、500m程の今も好きな道行きである。もう見ることの出来ない「三輪百景」いや「大和百景」と言えるだろう。

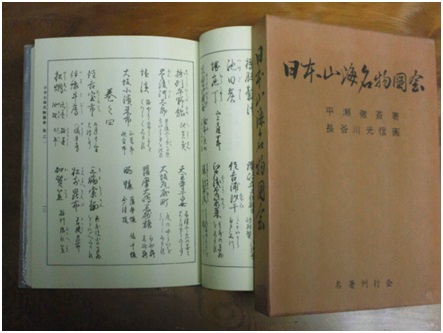

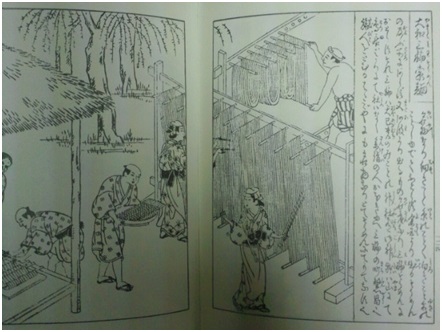

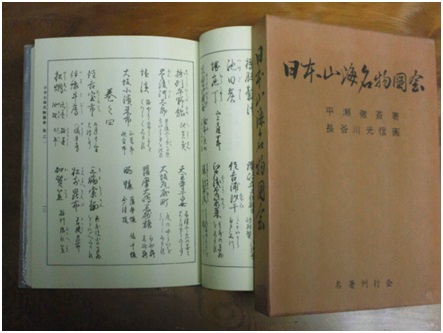

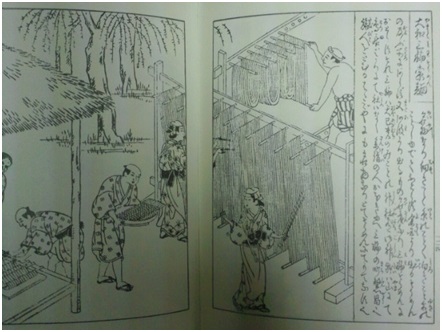

日本山海名物圖會 巻之四 大和三輪索麺(やまとみわそうめん)

宝暦4年(1754年)

読み…名物(めいぶつ)なり細(ほそ)きこと糸(いと)のことく白(しろ)きこと雪(ゆき)のことしゆでてふとらず余国(よこく)より出(いづ)るそうめんの及(およ)ぶ所(ところ)

に阿らず又(また)阿波(あわ)より出るもの名産(めいさん)なり三輪(みわ)そうめんにおとらずそれ三輪ハ大己貴(おほあなむち)のみことの神社為(じんじゃなり)御神体

(ごしんたい)ハ山(やま)にて鳥居(とりい)ばかりにて社(やしろ)ハなし参詣(さんけい)の人おほきゆへ三輪の町(まち)繁昌(はんじょう)也旅人(たびびと)をとむるはたごやに

も名物なりとてそうめんにてもてなす也

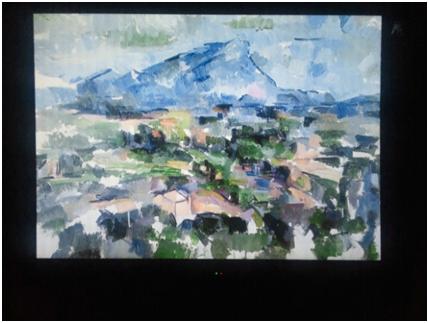

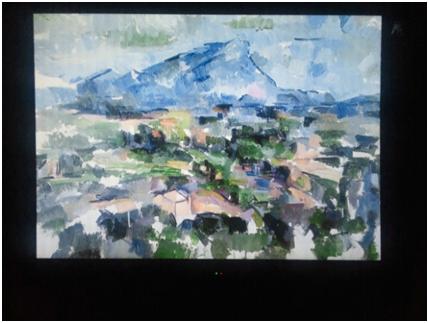

神(寒)奈備に セザンヌの空 観つけたり

セザンヌから抽象画がうまれたことに納得していなかったのだが、神奈備の空に答えを観た。一瞬空に緑があらわれたのだ。セザンヌが対象を凝視し続けたのは、この一瞬の、そこには

普通はありえない色を、発見したからに相違ない。対象の美を見続けたのではなく、対象に美を発見しようとしていたのである。色の発現という美を。

の言いたい放題

2015

の言いたい放題

2015 の言いたい放題

2015

の言いたい放題

2015