の言いたい放題

2009

の言いたい放題

2009 の言いたい放題

2009

の言いたい放題

2009無色・無味・無音・無臭で勿論触れない。光は色の集合体であって、無色。この世の色の集合体は黒。何を意味しているのか。 真なるものは、集まるほど無になる。つまりこの世は、プリズムによって分けられた一つの世界に過ぎないということを証明している。全ての味も、 この世で混ぜれば不味いものとなるだろうし、すべての音も同時に鳴らせば、ただ五月蝿いだけだし、匂いも全て混ぜれば酷い臭いになるだろう。 この世では。しかし、真なる味・音・臭は、きっと混ぜれば色と同じ、プリズムの逆で、無味・無臭・無音となるに違いない。しかしそれは、無で はなくて、プリズムによって色が証明されるように、全てが包含された無なのである。触覚によって存在を確かなものと認識するこの世の物体も、 また同じといえる。体感しているのは、プリズムで分けられた、一部にすぎない。勿論、この宇宙も真なる物質の一部であることにかわりはない。 物質世界のこの宇宙も、数えきれない数の宇宙が集合すれば、無物質となるに相違ない。その全てを包含した無を、竜樹は空と観たのである。

人間が追い求めても良いもの、良いことは、他に影響をおよぼさないことであるべきなのだ。もっと簡単に言えば、ゴミの出ないことを欲求 すべきだと思う。

眼は見る為にあり、魂は知る為にある。魂の知の手段として、神は五感を人に与えられた。魂は何故知りたいのか。この世であの世(来世)の

存在を知りたいように、前の世で現世(この世)を知りたいと魂が思っていたからではないのか。しかし、この世に生まれても、この世の存在を知る

には、五感が必要だ。だから神は、人に五感を与えられた。次に、この世からあの世に生まれたときは、何が必要なのだろう。あの世に生まれてみな

ければわからないのが残念であると同時に、楽しみでもある。ただ、魂は、己の不死をこうして知によって自ら証明しているのである。

一方、知から見れば、ボケ老人は魂が飛び去った状態のように思われる。神から与えられた五感と肉体と本能を残したまま。何故か。魂にもきっと、

個性があって、個々に十分満足できたと、自ら判断するときがあるのだ。もう、この世での足るを知ったと。その時、五感と肉体と本能を置き去りにし

て、来世に自分勝手に行ってしまうのだ。神から与えられた色いっぱいのこの世から。

医学の長足の進歩がもたらした生き延び。そろそろ限界をむかえようとしている。縄文や弥生時代には、平均寿命が20代。奈良〜江戸時代でも30代。20世紀の中頃でも50代。最近の数十年に一気に80代に駆け上った。しかしどんなに医学が進んでも、人という生物が本来持っている寿命(最長130年位だといわれている)を超えることは出来ない。癌治療が進んでも、人工心臓が進歩しても、本性としての寿命を超えることはない。80代を平均的限界として…。

生き延びの思想もこれに従って大きく転換しなければならないだろう。

生き延びのために人類が歩んできた道、大陸移動、雑食化、火の利用、農業、家畜、土器・石器、金属加工、火薬、繊維、紙・思想等数えきれない。どれもが、医学の進歩がもたらす寿命の延長力には及ばなかったが(死産、生まれることなく死んでいった命、自立することなく幼少で斃れた命、の多さにあった)。これらの命を救うことによって、本性の寿命に近づいた。食べ物に困らないだけでは、寿命は延びない。ただ、若年人口が増えるだけだ。

それにしても、なぜ寿命が延びると少子になるのか。一切皆苦の人生のことを、長生きによって、人は理解しやすくなったからだろう。より長く生き延びても苦が解消されないことを、知ったからと言える。いや、かえって長命は苦を質・量共に増やしてきたといえる。加齢によって刻まれる肉体の衰えが、はっきりと思い知らされるからだ。

それでも本能は生き続けることを要求する。生殖も子育ても済んだこの肉体に。何ゆえに。 魂の浄化。これ以外には思いつくものが無い。

本能に促がされて、生きるために子育てのために、この世でなした様々な悪行。汚れた魂の浄化こそが生き延びに要求されているのでは。魂がもともと、この世で欲したことが美であった故に。

これからの生き延びは、ただ肉体の生き延びではなく、魂の浄化のための生き延びとして哲学しなければならない。何才からの始まりかは、人によって違うことは認めても。

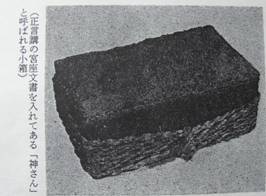

2009年4月12日第二日曜 春の正言講があった。参加者「当屋・池田利一 北村克明 増田哲也 乾全良 中口篤人 嶋岡英之 増田正

嶋岡茂士(欠) 中口善夫 嶋岡武彦」の9名。この日、明治8年(1875)に、正月から4月に、講日が変更になって以来の、大改革を行なった。

最大のことは、大神神社での直会である。神社内「三輪山会館」での直会は、ひょっとしたら1610年来当屋で行なわれてきたと思われる直会から

、初めて外に出たかもしれない。当渡し日の「呼び使い」7回半の中止。直会前に神社での参拝・祈祷を済ますこと。当屋での直会〆の「トリの盃」

も廃止となった。

いくら改革しても400年の間に積み重なった(敢えて言わせていただく)文化としての行事は、まだまだ多い。

当屋渡しのこの日、まず前年の当屋に(本年の当屋を除いて)全員集合する。神さん箱が載った神棚のローソクに火を点し、2礼2拍手1礼の作法

で礼拝する。次に、神さん箱を棚から下ろし、床の間の掛け軸と共に、神さんを持つ前年の当屋を先頭にして、皆で当屋に行列する。

当屋に着くと神さんを当屋に渡し、床の間に掛け軸を掛け、あらかじめ用意された長押に吊るされた神棚に、神さんを祀り、神棚のローソクに火をつ

け、先の作法どおり礼拝する。次に、当屋の廻る順番に円座に座り、当屋が屠蘇器に床の間に祀られた御神酒を入れ、次年の当屋から順に盃を回す。

これで当屋渡しが完了する。当屋は、この日から1年間神さんを祀ることになる。後は前述の通り、大神神社で参拝・祈祷・直会をして、三々五々帰

宅となる。

〔写真〕-大神神社の冊子「大美和」46号(昭和49年1月1日号)より-

当屋渡日の前に、当屋で直会をしていた時の食器類の引き渡しを、前年と当年の当屋の間ですませる。膳・茶碗・盆等、全て漆器である。最大25名の

講員を数えたのだが、現在漆器を入れた箱は、約50cm角にして7箱となった。

さらに、写真のトラと呼ばれるしめ縄作り。竹と細縄で神棚つくり。床の間には、御神酒、三方に季節の供物(海の物・山の物・里の物・秋には餅も)

をする。だが、最も大切なのは、神さんに講員の名を書き継ぐことに違いは無い。

善は自性できるが、悪は自性できない。ウイルスの概念から観れば、寄生する対象無しには、自己(ウイルス)の存在はない。また、

ウイルス自身が増えすぎて、寄生した対象を食い尽くせば、自己も滅亡する。人間と地球の関係も同じ。人間が増えすぎて、地球を食い尽く

せば人類は滅ぶ。

この世の全て自性したモノはないから、寄生していると考えれば、増え続けることによって自然に滅ぶ。滅ぶことは別にしても、寄生は共

生でない限り悪である。最終的に、増え続ければ自らも滅ぼすという解決策を持っているとしても。何故なら寄生する対象無に自己の存在はな

いのに、寄生の対象を滅ぼすからである。自分で自分を滅ぼすだけでなく、自己の生存の対象までも滅ぼすのは、完全な悪である。

悪が自性できないわけがここにある。自性するものに悪などはない。神(善)以外に自性するものはない理由でもある。

ソクラテスの女友達「マンティネイアのディオティマの話」によれば…エロスは、美しくも無く醜くも無い。また、すべての神が具えて

いるはずの美を、持っているわけではない故、彼は神ではない。人間と神の中間に位置する神霊(ダイモーン)なのである。父は術策の神

(ポロス)、母は窮乏(ペニヤ)。両親の性に従っていて、生と死を行き来することができ、富裕になることもなければ困窮することもない。

知者でもなければ無知者でもない。中間に位置し、智慧を愛求する愛智者なのである。ところが智慧は疑いもなく、最も美しいものの中に数え

られているから、愛智者エロスは美を求める愛と解釈される。ここから、エロスとは愛すべきもの(真に美しく、華奢で、完全で、至福なもの)

ではなく、愛するものとなるので、エロス自身を絶美とするのは誤りになる。また、エロスは美だけを求めるのではなく、善も求める。何故な

ら愛するものが美しきものを愛求し、自分のものとしたい欲求は、美しきものが善きものであり、善きものを所有(永久に)すれば幸福になる

からである。言い換えれば、愛は善きものの永久の所有へ向けられたものといえる。それ故、愛の衝動は美しきものを求め、美しきものに出

逢うとき、強烈な興奮を感じ、生殖し生産する。何故、生殖し生産するのか。愛の目指すところが善きものの永久の所有であるから、必然的

に愛の目的が不死(永久)ということになるからであると。滅ぶべきものの本性は、できる限り無窮であり不死であることを願い、それはた

だ生殖によってのみ(子をつくり育て、繋いでいくことによってのみ)可能である。親が子の為に命を懸け、飢えを忍び、どんなこともやっ

てのけるのを思えば。ただ、滅びざるものには、他の方法がある。それは名声(徳の思い出)である。名を残すために財産を投げ出し、苦労

に耐え、命まで懸けるものがあることを思いおこせば。不朽の名声のために、人が(優れた人ほど)どんなことでも敢行するのは、これも名

声による不死を愛求するからだ。言い換えれば、不死のためにこそどんな者にもこの熱心と愛とが賦与されていると言える。

さて、肉体に生産欲を持つものは婦人に向かい、心霊に生産欲を持つものは、知見やその他のあらゆる種類の徳に向かうが、最高で最美なの

は、国と家との統制に関するもので、それは自制と公正であると。

ここで愛現象の完全な奥義と黙示とに参する正しい道について述べよう。この目的に向かうものは、若いときから美しい肉体の追求を始め、

最初にひとつの美しい肉体を愛し、その中に美しい思想を生みつけ、それぞれの美は姉妹関係を持っているが、一人の美に対する熱烈な情熱を

見下し、肉体上の美よりも心霊上の美を価値の高いものと考えるようにならなければならない。これにより、心霊さえ立派であれば、逆にあま

り愛嬌の良く無い人にも満足し、それを心配し、それが為により一層向上させるような言説を産み、捜し求めるようになる。こうしてさらに職

業活動や制度のうちにも美を看取し、全ての美は互いに親類として結びついていることを認識すると、しだいに肉体上の美には、きわめてわず

かの価値しかないことに気づくようになる。職業活動の美の認識の次には、学問的認識の美が必要になる。それは認識上の美を看取して、ある

一個体の美に隷従し、その結果狭量な人となることをなくすために。そして、限りなき愛智心から、多くの美しく崇高な言説と思想を産み出し、

これによって美へ向かう唯一無類の認識を観じるまでが愛の正しい道なのである。

こうしていまようやく愛の道の極致に近づくとき、突如として一種驚嘆すべき性質の美を感得できるようになる。それは、常住に在るもの、

生ずることもなく、滅することもなく、増すこともなく、減ずることもなく、一方から見れば美しく、他方から見れば醜いというようなもので

もなく、時としては美しく時としては醜いというのでもなく、これと較べれば美しく彼と較べれば醜いというのでもなく、ある者には美しく見

え他の者には醜く見えるというように、ここで美しくそこで醜いというようなものでもない。またこの美は顔とか手とかまたはその他肉体に属

するものとして、観者に顕われることもなく、同様に言説もしくは学問的認識の形をとり、あるいはその他の或るものの−たとえば、生物の内

に、または地上や天上に、またはその他の物の−内に在るものとしてでもなく、むしろ全く独立自存しつつ永久に独特無二の姿を保てる美その

ものとして、現われるのである。これこそ美の本質なのである。

美の本質を観るに至ってこそ人は、人生に生き甲斐があるといえるのだと。また神々しい美そのものを常に同一不二なる姿において観得たな

らば、美を観るべき心眼をもって美を観る人は、真の徳を産出し、これを育てることによって、神の友となることを許されるのだ。また、人間

が不死となれるものならば、こうしたものにこそ、その特権が賦与されるのだと。 こう演説してソクラテスは最後に言った。この宝を得るため

には、人性にとってエロス以上の好ましい助力者を見出すことは容易ではないということを、他の人々にも納得させ、それ故エロスを尊重せね

ばならぬと勧告し、その偉力と勇気とを微力の及ぶ限り賛美するのであると。《「饗宴」から》

いまから2500年前のアテネにおいて一般には、エロスは神だと考えられていた。それは、我が国における古代多神教と同じくしていて、全て

のものに神は宿っていた。

ソクラテスの時代では、すでにイソップが語られ、その中でエロスは智謀の男神ポロスと貧乏の女神ぺニヤの子として生まれたと考えられて

いた。

エロスが神霊なら、ペニヤも神霊であろう。神なら美を具えていなければならないのに、貧乏神扱いのペニヤには美を感じない。また、美を

具えた神(ポロス)と神(ペニヤ)の子なら、エロスも美を持っているはずだから、エロスは美を愛求しない。

エロス自身がもし美しきものならば、エロスこそナルシスとなって、誰もエロスのことを語ることもなく、エロスを賛美する筈もない。

エロス賛美の最大の前提は、持つものは愛求しないということ。それを持たざるものが愛求するのだということである。神は、絶対の美も絶

対の善も不死も持っているから、これらをけっして愛求しない。しかし、人はこれらを持たざるが故に愛求する。

何故エロスの生い立ちから語られる必要があるのかが難しいところだ。民主主義の行き渡ったというか、個人主義全盛の世にあっては。

ただ、ホメロスを読めば、自分が誰の子供であるかを名のることは、この時代においては大切なことであったことがわかる。また人の運命

は神によって支配されていると思われていた。その為に生贄が神に捧げられた。由緒正しき勇敢な親を持っていることは、絶対に証明され

なければならない時代だったことは間違いない。どの神もまた、誰を父に持ち母に持つかが神の格を決定づけたのだ。ただこの、エロスの

生い立ち物語が真実であるのかどうかは、神と会話不可能な現代人では理解しにくいことは否めない。

今日のように戸籍制度が整っていない時代にあっては、名門とは父母や祖父母が間違いなく特定できることに他ならない。自分の親が誰であ

るかを確かに言える者は大昔では少なかった。現在では不倫等は乱れとして認識されているが、何千年も昔では把握のしようも無い。まさにど

この馬の骨ともわからない人々の社会だったかもしれない。

確かに知は美を増幅させる。絵画を見る眼は知によって、より一層美を開眼させる。カンディンスキー・モンドリアン・ブラックを観れば、

知による美が必要であることを明かしている。対照的な心象画家シャガールにしても、色の創造を知無しにすますことは出来ない。芸術の美

はまさに知によって成り立っている。美を創りだす知が、美で無ければ、美は生まれようがない。

愛の究極の理論を頭脳が理解しても、恋心はどうにもならない。

イデアの愛、観念の中の愛は、それがたとえ手に入っても、苦しみにはならない。この世で立身出世し手に入れた冨は、死に直面したとき、

多ければ多いほど、失いたくないために苦しみとなって、負担となって、まさに死のうとせんときまで、自己に圧し掛かるのである。死がこ

の世に生まれたものの特権であるにもかかわらず。だから観念の愛は至上の愛になるのであろうか。

矛盾だらけの人間がつくったものに完璧は無い。しかし、完璧な神が不完全な人間をつくられた。完璧な神がつくるものは完全であるはず

なのに。何故か。その理由は、美だと思うのである。美とは不完全なものであるのだ。それでもなお、美の素晴らしさゆえに、神はこの世を

創られたのだ。だから美は、この世の誕生から死までに、遍く存在している。

視力にとっては矛盾する美も、観念し想像する心眼には美の究極が観えるということだろうか。

美と予知。どちらかを選べるとしたら、美を選ぶだろう。何人も。否、僕なら。何故って、予知は確かに大富豪を約束しているし、危険か

ら人も救えるだろうけど、人生の楽しみを奪い、人生が色褪せるに決まっているから。ソクラテスの美の賛美は、この理由によるのかもしれ

ない。

よく言われることだが、人は、善きものを求めて生きなければならないのに、快きものを求めて生きている。肉体的にも精神的にも。地

位・名誉・金がその象徴であり、その反動として、全体的には環境破壊やゴミの山が生まれ、個としては植物人間になっても生きる定めと

なった。人生の過程の全てに行き渡っていなければならない善。その善をわかりやすく、証として明示されたのが美。こう考えるのが正し

いと思われる。何故なら美だけは、誰に教わることも無く認識できるからである。誰しも美しいものに出逢うと心を奪われ、欲しくなるの

だから。

それにしても、藤沢令夫がエロスを恋と訳したのは見事だ。恋は一目惚れの心臓のドキドキをいうのだが、このドキドキこそは己に、自

らの偽りを排除させ、自分を騙すことすら己に許さず、「真の」という言葉が最も相応しい「真の美と善」を宿しているのである。それ故

心臓という。彼心臓だけは、一旦この世に生まれれば、寝る間も勿論、一服も無く、斃れるまで動き続ける。その訳は、真の美と善を宿し

ているからであり、真の美とは生死の営みのことである証なのである。またこれは、魂は心臓に宿る、という証明でもある。

2500年前のソクラテスは文字を残さなかった。書くこともなかったかもしれない。6世紀、仏教の伝来によって大和に文字が生まれるまで、

我が国にも口伝だけがあった。彼もきっと、口伝の世界に生きていたのだ。プラトンの著作がソクラテスの対話編としていることが、それを

明かしている。饗宴でアルキビヤデスが語るソクラテス像。1日中同じ場所に立って、物思いに耽るソクラテス。彼はきっと、己の思考に確

かなものを掴んだとき、それを反芻し記憶することに時間を必要としたと思われる。只思考・発見しただけではなく、それを記憶するために

時間を要したのだ。今日のように簡単にメモ帳に書いて後で整理するというような訳には、彼の場合はいかなかったのである。

人は心が満たされないと幸福感を得られない。モノをいくら手に入れても心の充足感は無い。何度繰り返しても、手に入れた時の一瞬の満

足しか得られない。心を満たすものがモノではない証だ。大金持ちが慈善事業をするのは、名誉のためではなく自分の心の充足のためだ。ま

た、いくらお金を手に入れても限りがある。宇宙がどんなに膨張しても限りがあるように、モノには限りがある。一方、心には際限が無い。

心で思うだけならこの宇宙でさえも消滅できるからだ。心の充足とは、この世ではありえない不滅、不朽、絶対、永遠を手に入れることなの

である。プラトンのイデアとは、このこと。だからイデアは、眼に見えるようで見えない、触れるようで触れない、匂いがあるようでない、

聞こえるようで聞こえない、味があるようでない、しかし、その実体は絶対の不朽のものなのである。五感で感じられるのはすべてこの世の

ものだから、限りがある故に絶対のものにはなりえない。観念をつくる言葉でさえも、言葉を生んだ知さえも、この絶対ということからは、

見放される。イデアとはまさにそういうものであり、心の充足はイデアによってしかなされないのである。

幸福というのは思いである。それも、自分だけの。だから、他人には幸福に見えても、本人が幸を感じていないことは多い。善を手に入れ

ることが幸福であるというのは、その意味で違和感がある。ただ、幸福とは善きことであり、善きことは幸福になるということに疑いはない。

アルケラオス曰く「正しいこととか恥ずべき(醜い)こととかいうのは、法律習慣の上でのことで、自然にはないこと」である。

プラトンは「魂はほんらい万物の「最初のもの」として他のものを「つくり出すもの」であるのに、唯物論を説く自然学者たちは、火や水な

どの物質を「最初のもの」として、魂はそれらから「つくり出されたもの」と考えており、そしてそう考えることが。「最善の魂」である神々

の本性を見誤らせ、彼らを不敬虔な心の者にしている」という。

人間の異性に対する美の感覚は、少なくとも他の動物には通用しないと思われる。犬や猫が美人を美人と見ているとは思われないからだが。

それは、人間が犬の感覚による美犬がわからないのと同じように。これによっても、肉体の美が心の美より劣勢な証となるのかもしれない。

恋を愛に変心できなければ、死によって恋が実を結ぶ、などという妄想がうまれる。卒業後まもなくM・Tさんを襲った刃の死。恋心の脅

威というほかない。

エロス賛美で譲れないことは、不死。人間にとって、不死は逆に怖いものだ。

ソクラテスは若者=美をつかまえては、精神の美を説き続けた。若者の美しい肉体に美しい思想を産みつけていたのである。

エロスの力によってイデアの美を感得すれば、真の徳を生み出すことが出来、ひいては神の友となる幸福を得られるということ。

徳というのは、日々の実践によって美をつくること。庭の手入れのように。日々の草取りが、美を、時代を超えてつたえてきたように。寺院

の庭は、人に徳の実践を教えている。芸術の美が静止して存在し続けるのとは対照的に、庭の美は手入れを怠れば消失する。しかし庭の美は、

芸術家ではなくても、誰でも手入れ(草取り)さえすれば、美を創出できる。徳の実践の素晴らしさである。

何故ソクラテスはマンティネイヤの女友達ディオティマから教えられたこととして、エロスのことを語ったのだろうか。たぶん、ディオティ

マは、娼婦とか巫女とか、エロス理論説明上便宜的にプラトンがつくったとか言われているが、ソクラテスのダイモン(神と人間の間にあって、

神の意思を人間に伝える存在)だったと考えるのが妥当。

美のイデアは山の頂上のようなものである。頂上は一点だが、其処から裾に大きく様々の美が広がっていると解釈すれば、わかりやすい。

だから、多くの美を登りつめて頂上の真の美に至れば、下界はどんなに汚れていても、美しく見えるのだ。

人の身体に宿った魂を救うためには、この世で魂が目的とした、モノ・コトから、我々が解放されなければならない。それは、この世の全

てに執着をもたないこと。救われた魂の証は、二度と生まれてこないこと。悟りの境地も同じ。

何故それが美しく見え、美声に聴こえ、美味しく感じるのか・?(全く説明ができない)

イデアの美は時の止まった状態の美。神様は次の美を観たかったから時を動かせた。結果この世が誕生した。完全なる神が何故不完全なこの

世を創造されたのか。完全不滅永遠とは動かないこと。止まった状態であることと理解すれば。時の流れの永遠の中での永久の美ではなくて、

時の止まった永遠の美と考えれば。

恋は奪う心。愛は与える心。恋は吾のもの。愛に吾は無い。吾のものはモノに執着している。吾は無いにはモノに執着が無い。吾そのものが

無いのだから。この二つの対峙した観念が止揚されてこそ恋愛が成り立つ。それほど恋愛とは素晴らしくも困難な行為なのである。

エロス(恋)の力とは手に入れたい衝動。美なるものなら何でも。エロスの美への希求力こそ、人間が神の傍に近づく原動力となる唯一の道

を開く。

恋する心が人を前進させる。社会の進歩も科学の進歩も医学の進歩も、全て恋する心が生み出していく。エロスとは前進の源なのである。

神の憧れは、不死である自分と対照的な死。だからこの世には生死がある。大きさや寿命は、それぞれ大差があろうとも、時の流れに従って

成長し、世代を継続し、進化していく、死に向かって。神がこの世を創られた理由は、死の創造にある。人間の憧れが不死であるのと真逆なの

だ。

イソップによれば、神ゼウスにとって自ら創造した、多くの生き物の中で人間こそは、最高傑作だった。なぜなら自分にもっともよく似せて、

他の動物には無い理性をうえつけたからだ。しかし、理性ゆえに、自ずから滅びる可能性を否定できない。そこで、エロス(キューピッド)を

人間に使わし恋心を心臓に入り込ませたのである?!

何故愛智者なのか。恋智者であるべき。否それよりも、知を愛するものというより、愛を知ろうとするものではないのか。その意味で、恋を

知ろうとするものがエロスなのでは。

愛は理性。恋は本能。本能を知ることは難しい。

自制とは克己心のことで、公正とは私心無く明白で正しいこと。孔子の説いた「大学」の一説で説明がつく。またここでいう「格物」の物と

は、ソクラテスにとっては、法のことである。なぜならソクラテスが毒杯をあおったのは、法に遵ったからだ。

古之欲明明徳於天下者、先治其国。欲治其国者、先斉其家。欲斉其家者、先修其身。欲修其身者、先正其心。欲正其心者、先誠其意。欲誠其

意者、先致其知。致知在格物。

(古の明徳を天下に明らかにせんと欲する者は、先ずその国を治む。その国を治めんと欲する者は、先その家を斉う。その家を斉えんと欲す

る者は、先ずその身を修む。その身を修めんと欲する者は、先ずその心を正しくす。その心を正しくせんと欲する者は、先ずその意を誠にす。

その意を誠にせんと欲する者は、先その知を致す。知を致すは物に格るに在り。)

物格而后知至。知至而后意誠。意誠而后心正。心正而后身修。身修而后家斉。家斉而后国治。国治而后天下平。

(物格って后知至る。知至って后意誠なり。意誠にして后心正し。心正しくして后身修まる。身修まって后家斉う。家斉いて后国治まる。

国治まって后天下平らかなり。)

美と善を入れ替えて読むと何故ソクラテスが、美を善といい善を美に置き換えたかが良くわかる。正義の生き方を行動で示したソクラテスに

とって、最も重要だったことは、不正を無くすこと。そして不正とは法に反することだった。正義を証明できなくても、不正から正義とは、を

論説できる。美は善であり善は美である。この世の真実とは唯一変化のこと。人間にとって真善は真美と同じく普遍永久のものである。しかし

この世の善や美は贅沢にあると考えられている。金や地位や名誉は贅沢をもたらすから、善であり美だと。真善や真美では無くとも。

知は本能と魂の橋渡しが出来る性質のものであるが、もともと本能の一端を担うものであるために、魂の領域に入るには、本能との格闘を

必要とするのである。また知は何の経験も学習も無く進歩し身につくことは無い。知に学習と進歩を促すものこそ、恋心なのである。

単に本能が美と思わせているだけなのでは。種の継続のために。生への執着のために。美の観念は人間だけのことなのでは。

美は知を必要としないが、善に知はかかせない。ましてや、真実を求めるのに知無くしては不可能である。真実とは神のことであるから、

知は神を信仰するために必要なのである。つまり、神を信仰するために人間は知を持ったのだと言い換えても良い。エロス(恋)はこの知を

高めて、神の存在・信仰を確かなものとするために、まず美からはじめるのだろう。何故なら美だけは、誰に教わるのでもなく、己独自の美

のタイプを持っているから。

本当はエロス(恋)の特質を説明するために、ポロスとぺニヤを利用したのではないのか。

エロスを捨てることは智も捨てることになる。エロスは人生行路の導火線だから。

人性 人に生まれつき具わっている天性 アリストテレスは「全ての者は生まれながらに知恵を求める」と言っている。

ソクラテス・プラトン・孔子・仏陀は、紀元前5世紀頃時を同じくして地上に誕生した。仏陀だけは神の愛に導かれたが、他の3名は神の愛に

気づかなかった?智を乗り越えられなかった?智が人間の本能だと気づかなかった?

哲学とは心の中に住む幸福を探す旅のこと。

人は、己の死を達観できたときはじめて、人の至福を心から神に祈れるようになる。

ソクラテスもプラトンも都市国家の人間で、自然を観る眼が少なかったように思われる。もしファーブル昆虫記を彼らが読んでいたら、も

っと別の考察をしただろうと思う。それが残念でならない。

美の本質を「全く独立自存しつつ永久に独特無二の姿を保てる美そのもの」とディオティマは説明している。これこそ自性のことであり、

竜樹が色即是空の説明に用いたこと。そしてこの世(色)には、ありえないこと。また、自性できるのは、神以外には無い。

ギリシャ神話によれば、エロスは美と愛の女神アフロディテの息子。マンティネイア市の祭神は、豊穣の女神デメテル。アテネ市の祭神は、

智恵と戦いの女神アテナ。

饗宴(シンポシオンBC416)があった時、プラトン(BC427~347)は11才。40歳でアカデメイアという学校を創設するまでも、何回となく、

ソクラテス(BC469~399)のエロス賛歌演説のことを、周囲から聴かされたに違いない。プラトン28歳頃ソクラテスが70歳で毒杯をあおり死

んだ後も、饗宴のことは語り継がれた。パピルスの巻紙に書き残さずにはいられないほどに、何度も。

なぜ人にはそれが美に見えるのか→(本能)故に説明不能

なぜその美が欲しくなるのか→エロス(恋)故に

魂(人間を動かす原因・心臓の鼓動、特にドキドキ感)にとって美は、五感を震わせる。魂の美に対する憧れ故に(魂の本能と言うべきか)。

しかし魂自身に善悪両方が備わっている為、恋す

ると手に入れようとして、悪をはたらかせることもある。だから、魂をより良くしなければならないのだ。それが人の生き方ということ。

イデアとは観念上の至善のこと。

…つづく

色即是空・空即是色 原語で「色(rupaルーパ)は、変壊(ヘンネ)・質礙(ゼツゲ)の意味をもつ形のあるもの。空(sunyataシューンヤ

ター)は、インド数学で零を意味し、

何もない状態のこと」。

単純に直訳すれば、形のあるものは何もない、何もない状態は形がある、となる。

龍樹(ナーガールジュナ)によれば 「何も無いとは実体が無いこと。実体が無いとは自性(ジショウ)していないこと」(空とは無自性)

のこと。自性とは自身単独で存在・独立

していること。

つまり色即是空とは「自性しているものは、この世には何一つ無い」と説かれているのである。空即是色は「自性していな

いものが、この世である」となり、この世の全ては、互いの相関関係で存在しているように見えるだけだということになる。

色訳については、この世のことであるので説明は要らないと思うが、敢えて言えば、形とは色のことであるから、この世を玄奘三蔵は、色の

一字で表現されたのだと考えられる。(無色透明に形は認識できないから)

空訳の理解のヒントは、零にある。インドにおいて世界で最初に発見された零は、まさに空の理論によって生まれたと言ってもいい。数字の0

は、インドで文献上6世紀まで遡れる。(が、実際にはいつ発明されたか定かではない)

さて整数の「0」を数直線上で表せば…−2 −1 0 1 2…となる。つまり空(零)は無ではなくて、連続する数の決められた場所を占

めているだけということになる。

空=無だと思いがちだが、実は、空は無ではないと言うことになる。しかも、前後に−1と1があり、単独で

は存在できない。言い換えれば、数字は自性できない性質をもともと持っている。

この世における全てのものは、時間的にも空間的にも単独では存在できないけれど、他と連関・相関することによって存在していることを、

空 の一字で玄奘三蔵は説明されているのである。見事というほかは無い。

単独で自性する色(この世のモノ)は、何も無いから、色は空なのだと説いているのである。

色とは生まれたこの世。空とは生まれる前のこと、と考えよう。それ故、色と空はつながっている。また、それ故に、空とは無のことではない。

無は、観念上もしくは五感上のことで、無などは無い。

この世に生まれて、はじめてこの世の存在を知った。生まれなければ、この世の存在をずっと、疑っていたに違いない。あの世の存在を、 い

ま、この世で疑うように。人とは、その程度の存在。自分が生まれなくても、確かに、この世は有るではないか。この世に生まれて、生まれる 前

の疑義が晴れ、この世の存在を確認したことは、最大の喜び。

さらに、人間に生まれなければ、このような思いも抱けなかった。言葉や文字を持つことのできた人間に生まれたからこそ、この世の存在の

確認に喜びを感じられるのだ。

ただ、この世に生まれられたからといって、死後、次の世に生まれられるとは限らない。逆戻りするかもしれない?

さて、これによって、次の2点が証明される。否、考えられる。あの世の存在を認めなければならないのと、自分とは肉体のことではないと

いうこと。何故なら、生まれる前から自分は有ったということになるのだから。